배터리 재사용 시장, 벤츠, 비엠더블유, 테슬라사 주도

갈 길 먼 국내 전기차 시장, 배터리 재사용 사업 제로

다국적 자동차사 배터리 제조사 등과 협업 협력구축 강화

[화학신문 김영민 기자]전기차는 죽어서 배터리를 남긴다는 말이 반말이 아닌 자동차 시장에 급변하고 있다.

지금까지 알려진대로 전기차 보급확산의 장애물은 전기차의 심장인 배터리 시장의 한계성과 기존 어디가니 있는 주유소 대신 전기차 충전시설, 그리고 기름으로 달리는 휘발유차, 디젤차 등 석유화학기름 공급시스템에 필요한 수백여가지의 내연부품 생산업계의 대략난감이 크게 작용했다.

즉 준비가 안되 있는데 당장 전기차로 전환할 수 있는 기반이 없었다.

자동차완성제조사는 협력업체의 네트워크로 이뤄졌다.

현대기아차만 보더라도, 현대차그룹내에서 모든 부품을 자체 생산할 수는 없는 전형적인 삼각형 구조의 시스템으로 자동차 한대가 나올 수 있다.

이렇다보니 당장 생존문제가 내포돼 있을 수 밖에 없다.

전기차 보급 대중화는 곧 이들 기업들에게 하루 아침에 문을 닫거나, 발빠르게 전기자동차에 걸맞는 부품 생산을 위한 생산라인을 180도 바꿔야 한다.

이를 자동차 그룹사에서 전적으로 책임지원을 할 수 없는 입장이 아니다. 철저하게 시장경제논리에 '갑과 을' 관계로 맺어져 있어 전기차 신종 모델을 만들어 내기 위해서는 기존 기름으로 가는 자동차에 들어가는 수백여가지의 부품은 쓸모가 없게 된다.

처음부터 협력사의 형편에 맞추는 경영방침은 존재할 수도 없다. 소비자들의 욕구는 자동차회사의 눈치를 보지 않는다. 소비패턴이 빠르게 변화하고, 특히 우리나라와 달리 해외 전기차 시장은 휠씬 앞서 전기자동차 시장을 리더할 기세다.

현대기아차, 쌍용차, 르노삼성, 한국DM경우는 전기차 생산보다는 한 차원 앞질러 수소자동차로 앞질러 갈 기세다. 자동차 전문가들은 이미 전기자동차는 비엠더블유, 벤츠, 테슬러 등에게 넘기도록 하는 분위기다.

산업통상자원부, 한국수입자동차협회 자료에 따르면, 전기차 보급의 최대치는 일반 휘발유 디젤차와 반반 정도로 머물다 퇴보한다는 전망이 그 뒷받침의 배경이다.

반대로 전기자동차의 핵심 기술인 ESS, 전기를 압축해 저장해 오랫동안 쓸수 있는 기술력은 향후 늦어도 10년내 한번 충전으로 1500km를 달릴 수 있다고 호언하고 있다. 서울 수도권에서 출퇴근용으로만 50km 운행할 경우 한번 충전하면 한달 내내 달릴 수 있다는 계산이다.

여기에 자율주행차동차가 완성해 되면 한층 전기차는 경제성과 효율성을 업그레이드 할 수 있다는 계산이다.

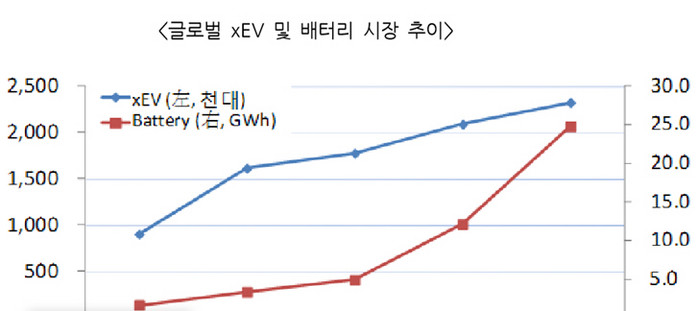

그 대표성이 독일의 벤츠사와 미국의 테슬러, 구글자율주행차다. 이들은 자동차 산업의 새로운 트렌드로 이모작(二毛作)을 준비하는 배터리 시장에 활기를 불어 넣고 있다. 지금까지 기록적인 성장세를 이어가고 있는 전기차와 함께 핵심 부품인 배터리의 유통량도 급격하게 증가하고 있다.

전기차의 가장 비싼 부품인 동시에 환경적으로도 중요한 배터리는 재활용 전략에 따라 추가적인 이윤과 비용을 좌우할 수 있다. 10년 후 시장에 쏟아질 중고 배터리를 경제적 환경적으로 유용하게 활용하기 위해 에너지저장장치(ESS,Energy Storage System)를 선택한 기업들의 사례와 대응 전략을 통해 시사점을 분석해 본다.

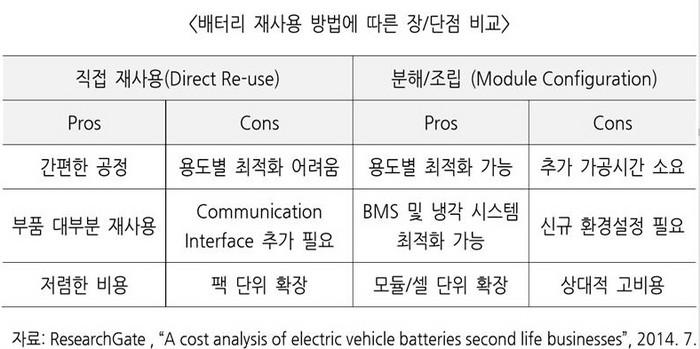

포스코 경영연구소 보고서에 따르면 7~15년 운행한 전기차의 배터리, 초기 용량 70~80% 수준에서 재사용 가능하며 ESS로 용도 전환할 경우 추가적으로 10년 이상 사용이 가능하다고 밝혔다.

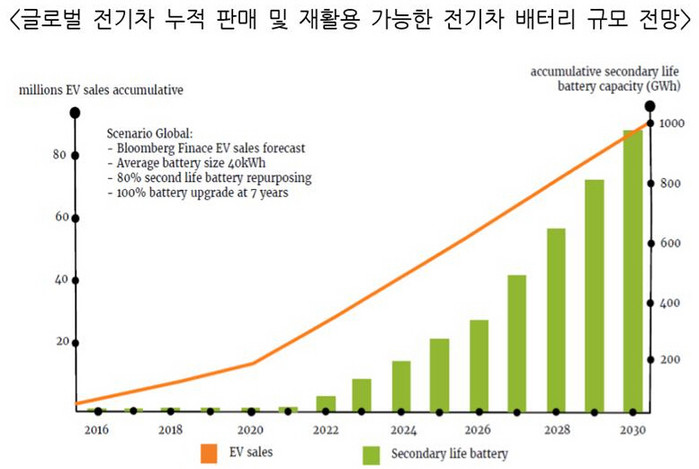

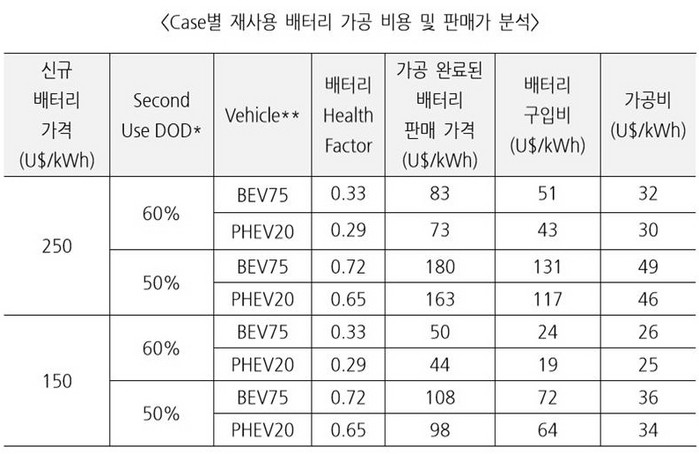

전기차 용도로는 주행거리 감소, 충/방전 속도 저하 등의 영향을 초래할 수 있지만, ESS 용도로는 큰 문제 없이 사용이 가능하다. 독일 재생에너지협회는 전기차가 본격적인 성장 궤도에 진입함에 따라 2030년 재활용 가능한 배터리 용량이 누적 기준 1TWh까지 증가할 것으로 전망이다. 배터리 상태, 가공 설비 규모, 신규 배터리 가격 등 전제조건 별 편차 존재하나, 재생 배터리 공급가는 신품대비 30~70% 수준까지 가능하다.

미국의 대표적인 신재생에너지 및 클린 테크놀로지 연구소인 재생에너지연구소(NREL)는 중고배터리 매입 비용과 인건비가 전체 가공 비용의 80%를 차지함에 따라 판매고가 높은 전기차 모델이 배터리 재생 사업에도 유리하다고 했다.

메이저 자동차사들은 주력 전기차의 중고 배터리를 기반으로 상업용 가정용 ESS 제품, 자체 구축 ESS 기반의 서비스 개발 등 초기 사업성을 확인 중에 있다. 이 결과는 내년 초반에 확정 발표를 앞두고 있다.

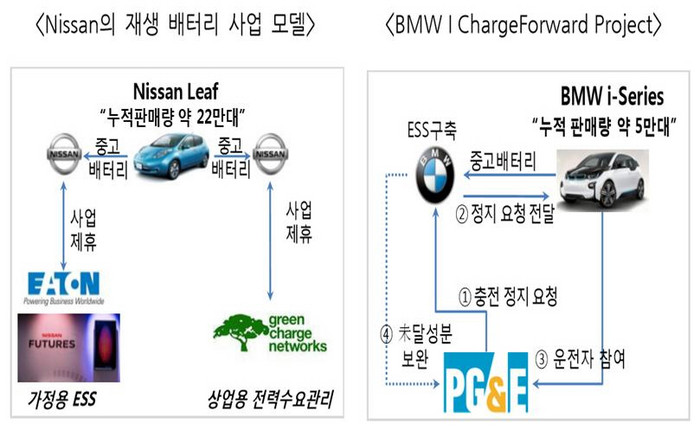

닉산(Nissan)과 BMW는 각각 전기차 리프 Leaf와 비엠더블유 i3 중고 배터리를 활용한 가정용과 상업용 ESS 제품 출시를 앞두고 있다.

또 테슬라 Tesla의 선도 제품과 경합도 예상된다. ESS 설계 제작 운영, 전력 수요관리 및 제어 등 내부적으로 미비한 역량 확보 위해 관련 기업들과 협력 모델 구축하고 있다.

국내에서는 LG화학, 삼성SDI, 일본은 파니소닉, 미쓰비시가 활발하다. 배터리 재사용 시장, 메이저 자동차사가 주도할 수 밖에 없는 구조다.

자동차사들은 배터리 리스, 교환 등 전기차 판매와 연계된 다양한 서비스를 통해 중고 배터리 확보가 가능하기 때문에 사업성 여부에 지속적 관심을 가져왔다.

한 사례를 보면 닉산은 2014년부터 구형 Leaf 배터리 반납 조건으로 배터리 교체 서비스를 시행 중이며,24kWh 반납된 배터리에 대해 약 1000달러의 가치로 인정하고 있다.

ESS 설계/제작, 전력 제어 및 수요관리 등 자동차사에 없는 핵심 역량이 필요하기 때문에 대부분 독자 추진보다는 관련 기업들과 협력로 불가피하다.

가장 기본적인 사업모델은 가정용/상업용 ESS 제작 판매로, 시장을 주도 중인 Tesla 제품과 경쟁은 불가피 하다. Nissan은 2016년 전력 관리 기업 영국 Eaton Energy와 협력해 가정용 ESS 'xStorage'를 제작 판매하는 사업을 개시했다. xStorage는 중고 Leaf 배터리 모듈 12개를 재가공하는 조건으로 ESS를 제작했다.

가정용 태양광 발전과 연계한 전기 저장과 UPS 기능을 결합시킨 제품을 초기 타깃으로 설정, 이후 사업 모델을 확장할 계획이다.

BMW은 올 6월 중고 i3 배터리 활용한 가정/상업용 ESS 시장 진출 계획을 발표했다. 22kWh, 33kWh 두 가지 용량의 제품 출시 계획으로, 獨 Beck Automation이 배터리 가공 및 재조립을 담당하고 있다. 제품에 사용된 배터리 가격 수준을 공개하지 않고 있으나, 시장 전문가들은 Nissan leaf의 재생배터리 공급가격을 100달러/kWh 내외 수준으로 추정했다.

Tesla의 상업용 ESS 'Powerpack'과 가정용 'Powerwall'가격은 각각 250달러/kWh과 350달러/kWh 수준이다. 상용 제품 판매 외에도 자체 구축 ESS를 활용한 전력 관리, 스마트그리드 Smart Grid 연계 서비스 등 다양한 시범 프로젝트 통해 초기 상품성 확인 중이다.

Nissan은 미국 전력 관리 Start-up 기업인 Green Charge와 협력해 Leaf 중고 배터리를 활용한 상업시설의 전력관리 서비스를 개시했다. 사용자측에 ESS를 무상 설치해주고 전력비용 절감 중 일부를 수익으로 회수한다는 계획이다.

BMW는 스웨덴 발전기업 Vattenfall, 독일 Bosch와 공동으로 i3 배터리를 활용한 2MWh 규모의 ESS를 구축하고, Grid 연계한 필드 테스트 진행 중이다. 이 설비 구축에 i3 100대분 이상의 배터리가 소요된다.

BMW는 중고 배터리 공급, Bosch는 배터리 가공 및 ESS 설비 구축, Vattenfall는 ESS 설비 운영 형태로 역할 배분하도록 협력체계를 구축했다. BMW는 미국 PG&E와 협력한 DR 시범 프로젝트 'BMW i ChargeForward'를 지원하기 위해 100kWh 규모의 ESS 설비 구축 운영하게 된다.

캘리포니아 지역 i3 운전자 100명을 대상으로 한 시범 프로젝트다. 피크시간 PG&E 요청에 따라 운전자들이 충전을 미뤄 피크 수요를 저감하는 개념으로, 사전 협의 수준을 달성 못할 경우 ESS를 활용해 미달성분 보조하는 개념이다.

Pacific Gas and Electric Company는 미국 중북부 캘리포니아 전력 서비스 기업이다. Demand Response는 전력 상황에 따른 실시간 수요 통제 프로그램이다.

그 밖에도 GM, Toyota, Daimler 등 다수의 전기차 생산 기업들이 유사한 사업을 시행 또는 준비 중이다.

그럼 국내 시장을 보자.

최근 정부 지자체 중심으로 관련 인프라 구축 계획을 발표했으나, 전기차 시장의 더딘 성장과 대표 모델 부재로 기반 형성에 상당 기간이 소요될 것으로 보인다. 결국 외국산 전기차가 시장을 주도하게 나둘 수 밖에 없다.

그만큼 국내 자동차는 당장 이익에만 전전긍긍하는 튼튼하지 못한 경영내실이 상당한 부실하다는 증거다.

선투자에 소홀한 탓도 있지만, 저성장시대에 머물면서 자동차 신규 교체가 더욱 길어진 결과물까지 겹치면서 한몫한 셈이 되고 있다.

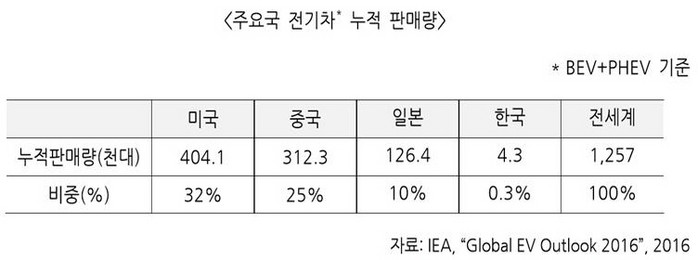

수치로 드러났다. 2015년 말까지 국내 전기차 누적 판매량은 겨우 4000여 대에 머물었다. 이 역시도 정부 지자체에서 울며 겨자먹는 식으로 전시행정으로 전기차를 한두대 운행하는 모습을 보여왔다.

이와 반대로 해외에서는 미국은 40만 대, 중국은 31만 대가 운행되고 있다. 재생배터리 활용 사업은 핵심 정보를 보유한 해외 메이저 자동차사들과의 긴밀한 협업 관계 구축이 핵심요건으로 작용할 것이다. 배터리 물량 확보, 정확한 배터리 상태 분석을 위한 운행 정보 등 가공 비용 최소화 위한 핵심 정보를 대부분 자동차사들이 보유하고 있다.

ESS 사업의 장기적인 경쟁력은 최적 설계 운영, 비즈니스 모델 차별화 등 소프트웨어적인 영역으로 이전될 가능성이 높으므로 변화에 대비해야 한다고 목소리다. ESS는 배터리 특성에 따라 최대 80%까지 수익성 편차 발생(McKinsey), 재생배터리 등 핵심 설비 선택 다양화는 이러한 편차 증폭 가능하다.

한편 제주도는 폐배터리 재활용센터를 포함한 13만㎡ 규모 'EV 타운' 조성 계획을 구상 중이나, 부동산 가격 급상승에 따른 경제성 확보 여부 및 대규모 재원 소요 등 선결 이슈로 시장 활성화에 주춤하고 있다.

제주특별자치도는 중국인 부동산 투자 허용으로 부작용이 생긴 셈이다. 자업자득으로 하나를 얻으면 하나를 잃는 부동산 정책에 찬물을 꺼얹는 꼴이 됐다.

기본 방침을 보면 2021년까지 약 1600억원 투자해 부지내 안전검사, 유지보수, 충전 및 폐배터리 재활용센터 등 관련 기능을 모은 클러스터형 타운 계획 중이다. IT 중심 도시첨단산업단지 조성 계획이 부지조성 원가 상승으로 보류된 최근 사례를 고려 시 대규모 부지 조성에 난항 예상이다.

향후 ESS 사업의 핵심 경쟁력은 수요가 패턴 정밀 분석과 이에 기반한 최적 설계 및 제어 등 소프트웨어적인 영역으로 이전될 가능성 높다.

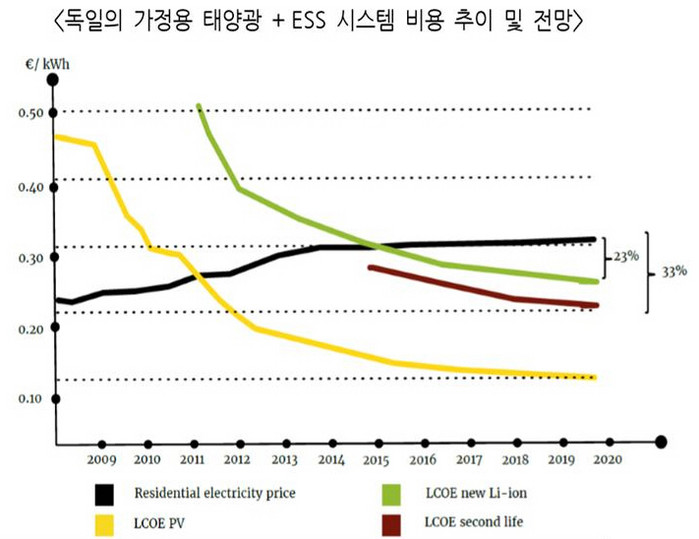

시스템 비용 중 약 50%를 차지하는 배터리의 급격한 가격하락과 재생 배터리 등 설비 선택의 폭이 증가함에 따라 용도별 최적화가 경제성 차별화의 주요 변수로 작용되고 있다.

특히 리튬이온 배터리의 재활용 트렌드 변화도 주목받고 있다. IT제품 등 소형 제품 중심으로 사용돼 왔던 리튬이온 배터리의 재활용 방법은 코발트 등 고가 원료의 시세에 따라 변화되고 있다.

코발트가 다량 사용됐던 기존의 소형 배터리들은 파쇄, 정련 등 물리적 화학적 과정을 거쳐 코발트 회수에 중점이 되고 있다. 스마트폰, 태블릿PC 수요 확대로 배터리 용량이 증가하면서 코발트 대신 니켈, 망간 등의 사용량이 늘어남에 따라 금속보다는 탄산리튬 또는 양극화 물질 형태의 회수 기술 개발이 확대되고 있다.

전기차 등 고가의 대용량 배터리들은 생애주기(Life Cycle)를 최대한 늘려 활용함으로써 경제성 및 자원 효율 극대화를 모색중이다.

그러나 한편에서 전기자동차에 대한 점유율에 한계성도 있다는 지적도 설득력이 충분하다.

이미 외국계 자동차제조사들은 전기차 생산라인과 더불어 수소차 양산을 위한 이중플레이를 하고 있기 때문이다. 전기차보다는 수소차 생산가치 포토폴리오를 볼때 미래지향적인 자동차는 전기차는 40%, 수소차는 80%의 이익을 더 낼 수 있다는 계산때문이다.

제주도에서 전기차엑스포를 매년해온 관계자는 "전기차에 대한 인프라는 기존 정유사, 자동차의 보이지 않는 비협조로 향후 20년내 전기차는 전체 자동차 판매중 40%선을 넘지 못할 것"이라고 조언했다.

[저작권자ⓒ 화학신문. 무단전재-재배포 금지]